渝论场|山水之城的“绣花”答卷

2025-09-15 10:09:46 来源: 第1眼TV-华龙网 听新闻

清晨8点,戴家巷崖壁步道上,68岁的周淑芬正牵着孙子散步,阳光洒在青石板路上,远处嘉陵江吹来阵阵江风;

中午,民主村社区,李治萍和她的姐妹们相约来到社区食堂就餐,糖醋排骨、烧白、干煸青椒……点菜区林林总总摆满3三十几道蒸菜;

傍晚,解放碑地下环道的5G导航正指引出租车司机张宝峰精准停进车库……

类似的幸福日常,在重庆的街头巷尾不断上演。2024年,重庆成功获批全国首批城市更新示范城市,并在2024年的绩效评价中获评全国A档。

这座以山水为骨、烟火为魂的城市,正以“绣花”功夫,将城市更新的温度织进每个角落。

重庆的城市更新,首先是一场精准的“空间革命”。

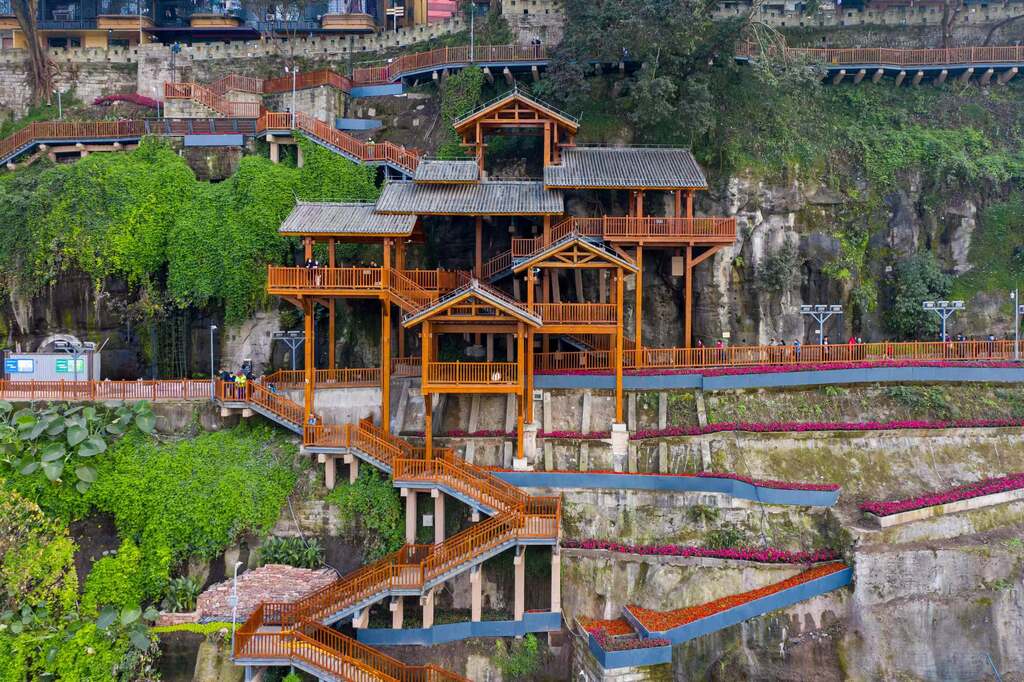

嘉陵江畔,垂直落差约60米的陡坡上,戴家巷崖壁步道蜿蜒盘旋。步道上方繁华的商业街区,人来人往。

过去,这里曲折幽深,临江崖壁杂草丛生,悬崖上下无路通行,居民下崖,只能绕道,极为不便。

重庆对戴家巷实施城市更新时,并没有在街巷内进行大拆大建,而是针对痛点,采用类似中医针灸的疗法进行“微更新”——对阶梯巷道进行了整治和扩宽,新建崖壁步道1100米,形成吊脚楼畔、峭壁黄葛等6处景观及5处观景平台。

数据显示,改造后,戴家巷常住人口增长80%,40余户特色小店入驻,临街底商租金提高8到10倍,居民收入大幅增加。

向立体要效率,让每一米落差都有了价值。

作为全国首个在繁华中心城区地下建成并具有通行、停车、人防功能的环道工程,渝中区解放碑地下环道内,LED屏实时显示各车库剩余车位,5G导航精准到“第几层第几区”。

“以前在解放碑找车位,绕半小时是常事,现在从进环道到停好车,最多5分钟。”在解放碑较场口大元广场上班的李梦笑着说。

“环道把7.5公里地下空间与28个车库的2.3万个停车位连起来,分流了地面30%的车流量,释放了地面道路空间,缓解了交通压力,极大提升市民和游客出行体验。”市住房城乡建委会相关负责人表示。

抓好一个个“小切口”的改造,将其连点成线再成面,这种系统思维的空间重构,让山城大街小巷“大变样”。

“以前江边杂草丛生,现在成了散步遛娃的好地方!”重庆市珊瑚公园内的“市民大草坪”是王女士和孩子周末的“必打卡地”。这座建于1997年的老公园,承载着无数老重庆人的儿时记忆。然而,随着时间的推移,公园因老化与破损逐渐在大众的视野中消失。

2020年,随着重庆“两江四岸”治理提升工程的启动,珊瑚公园也迎来了综合改造的契机。

如今,再入珊瑚公园,4.23公里亲水步道贯通,分层蓄绿技术破解汛期植被难题,1万平方米历史建筑修缮活化,吸引118种鸟类栖息,并成功入选第一批美丽重庆建设典型案例。

“这是城市核心区滨水存量空间复兴的一次有益探索,也是我们加快推进109公里岸线治理提升的一个缩影。”市住房城乡建委会相关负责人表示,今年,市住建委将加快推进30个整体提升项目,强化滨江岸线和慢行系统建设,做靓现代化国际大都市滨江风景线。

用轻巧的“针灸”激活沉睡的资源,用系统的思维连接孤立的单元,“水边—岸上—腹地”连贯且具特色的城市界面正让重庆实现移步异景。

城市更新的温度,体现在硬件升级的细节里,亦藏在软件服务的肌理中。

沙坪坝区新生村社区的智能停车场里,网约车司机张师傅刚停好车,正拿着保温杯接热水:“以前这是棚改剩下的‘烂地’,现在改成停车场,15分钟内免费,正好够我们休息、接水,太方便了。”

社区相关负责人介绍,这个4000平方米的停车场,将车位从68个扩容到175个,并配备智能停车系统、移动支付终端、24小时监控及照明设施。“停车场投用后,不仅缓解了居民停车压力,还优化了滨江路的沿线秩序,让过去因餐馆集中而导致的占道停车、交通堵塞问题得到显著改善。”

几公里外的红星亭坡小区,爱“宅”在家的老人们,越来越愿意走出家门了。

这个建于20世纪80年代的老旧小区,依山而建,地势高差30米,有居民楼7栋1000余人,其中残疾人25人、老年人495人。因为小区内坡度大、台阶多,老年人、残疾人出门非常不方便。

随着中山二路老旧小区改造提升项目二期红星亭坡EPC项目的启动,一场让“老房子”变成“好房子”的空间革命拉开。

新建公共电梯5台、无障碍折叠型通道1处,对梯坎狭窄坡度高、无法修建无障碍坡道的地方设置了3台爬楼机,为方便居民出行,彻底打通小区所有的坡坎,真正实现了“无障碍到家门”。

这仅仅是重庆城镇老旧小区改造的一个“缩影”。数据显示,截至目前,全市累计启动改造老旧小区9916个、2.22亿平方米,惠及居民232万户;累计同步改造提升养老托幼、农贸商超、社区食堂、文化体育等配套设施1.09万余处,新增停车位6.4万余个,加装电梯6840余部。

硬件改造筑牢民生底线,文化服务的“软实力”也在同步提升。

渝中区大溪沟街道人和书院,这个诞生于老旧小区的社区文化空间,也是渝中区图书馆社区分馆之一。

“以前院落里电线、水路管网等基础设施设备老化严重,看上去既拥挤又凌乱,是大溪沟片区‘脏乱差’问题较突出的院落。”居民张晴回忆,经过改造后,院落焕然一新,成为区内第一家社区图书馆。

目前,人和书院有各类藏书、杂志、期刊6000余册,内容丰富,选择多样。整个书院共分上下三层,可提供座席90余位,二楼除了作为阅读室来使用,还举办讲座、文化沙龙、艺术培训等活动,为社区居民的文化生活添姿增彩。

2024年1月,“15分钟品质文化生活圈”就被纳入全市“三个一批”重大改革事项。一年多来,公共文化服务正以前所未有的密度与温度渗透进市民的日常生活。

今年3月24日,在全市文化旅游公共服务工作会议上提出,到2029年,全市“15分钟品质文化生活圈”实现全覆盖。15分钟,正在“圈”出家门口的文化“花园”。

这条软硬兼修的更新之路,正让山城在便捷与诗意中迈向未来。

“造房子”更要“造家园”、“改形态”更要“续文脉”,重庆的城市更新始终坚守历史文化保护底线。

沿着重庆开埠遗址公园内青灰石板路漫步拾级而上,仿佛穿越时空的隧道,赭红色的三层楼西式别墅诉说着百年洋行的故事。

这座依山地地形而建的历史公园,以重庆市文物保护单位——立德乐洋行旧址群为基础,进行了保护性修缮,顺应山地地形复绿建筑旧址,形成以历史文物建筑为中心、山林掩映的建筑群。

很难想象,这座集结了近50个特色商家、引进首店30多家的复合型公园,就在几年前,还是残垣断壁的破败模样。

2020年,南岸区市属运营管理企业以“修旧如旧”的理念实施重庆开埠遗址公园城市更新项目,保留城市印记,打造城市文化空间和消费新场景。

“通过专业化运营提升城市公共空间活力,市场化经营主体对城市更新项目进行投资、建设、管理、招商、运营和维护一体化运作,提升了城市空间品质和消费活力。”企业相关负责人表示。

“风貌保护+产业导入”的模式,让历史遗存真正“活”了起来。2024年,该项目入选住房和城乡建设部城市更新典型案例、可复制经验清单。

事实上,自1891年开埠以来,重庆便开始了长达130多年的工业发展历程和探索实践,积淀了包括厂房仓库、办公建筑、生产设备等在内的大量工业遗产。这些工业遗产在原厂搬迁或合并后,不少都成了城市里“沉睡的空间”。

如何让工业遗产实现创造性转化?对此,重庆市相继出台相关政策,为工业遗产保护和开发利用提供完善的规划设计,并启动了市级工业遗产认定申报。

一个个沉睡的工业“锈带”蝶变为充满活力的生活“秀带”和发展“秀场”。

作为中国近代兵工发源地,江北区大石坝片区的洋炮局遗址以“海派风情+山城特色”开启新生。

据悉,洋炮局1862项目是重庆市第一批入库城市更新项目,该项目一期建筑面积约2万平方米,更新区内,29处文物建筑与防空洞群构成时空隧道,全息天幕还原李鸿章创办松江洋炮局的历史场景,坦克模型与网红餐饮形成反差美学。

同时,临江打造的1.3公里观景长廊,串联起抗战时期第十兵工厂遗址与现代滨江休闲带,游客既可触摸锈迹斑斑的车间铆钉,也能在江畔露营基地欣赏两江夜景。

曾经的工厂虽然逐渐退出了历史舞台,但其独特的历史文化价值并未随之消失。通过城市更新,为工业遗存注入文旅新业态,不仅能为城市留住记忆,更能为文创产业带来新的活力。

“社区来了合伙人!”

在渝中区石油路街道石油路社区,一场治理变革正在悄然发生。

走进二普小区,610平方米的闲置房经过改造,变身社区综合服务体,食堂助餐、老年大学、社区康养、新就业群体等服务样样俱全。

这里从前是中石油的一处闲置办公用地,房屋年久失修,破败不堪。如今,已经成为石油路社区“服务阵地综合化”的典型范例。

这背后离不开“社区合伙人”——重庆牧有货绿色供应链管理有限公司的参与,什么是“社区合伙人”?“社区合伙人”是指在党组织引领下,由多元主体(如企业、社会组织、居民等)通过资源整合与协作,共同参与社区治理和服务供给的创新模式。

石油路社区相关负责人表示,这种基层治理新模式,将社区被动“服务对象”转化为主动参与发展的“合伙人”,初步形成共建共治共享的基层治理格局。

随着“合伙人”的增加,现在的石油路社区步行15分钟左右,既有党群服务中心、医疗护理站、友好驿站、社区食堂、修鞋铺等便民服务,又有咖啡小馆、文创空间等时尚消费新场景,“老社区”里生长出的“新生活”让居民们交口称赞。

社会资本的参与,更破解了“重建设轻运营”的难题。

每到节假日,重庆市江北区渝北社区的街巷,总是洋溢着蓬勃生机。

文创店铺前,游客们穿梭其中,驻足挑选心仪的商品。街边的咖啡馆里,居民们悠闲地享受着午后时光。

这一片繁荣景象,是社区经济蓬勃发展的生动写照。

渝北社区隶属于观音桥街道,毗邻商圈,辖区内商贸企业林立,拥有丰富的商业资源,为社区经济的发展提供了坚实基础。

2023年,完整社区建设试点开展,江北区渝北社区试点建设项目入选,项目主要依托老旧小区改造投入、国企资源投入等政府投入为主的方式推动。

试点建设过程中,社区引导社会主体进行底商业态升级,并新增吸引文创商业等约80家自发入驻,带动社会投资共约6189万元。

“社区经济的发展,让我们的生活发生了很大改变。”居民张大爷笑着说道,“以前社区里有些闲置的地方,现在都被利用起来,开了新的店铺,不仅环境变好了,我们还能在这里找到一些兼职工作,增加了收入。”

夕阳西下,戴家巷的崖壁步道亮起了暖黄色的灯光,游客们举着手机拍摄江景,商户们忙着准备晚餐高峰;解放碑地下环道里,车辆有序进出,商圈的霓虹灯逐渐亮起——

这座山水之城,正用“绣花”功夫,将城市更新的故事写在每一条街道、每一个社区,写在市民脸上的笑容里。

第1眼TV-华龙网 曹妤/文 首席记者 董进/审核

责任编辑:贾茜

重庆工商网监

重庆工商网监